Le caractère

Le caractère est la source "explosive " du comportement des personnages. Il colore les activités d’une singularité, d’une personnalité. Il devient "balistique" lorsqu’il prend une trajectoire, fournie par un objectif.

Caractériser un protagoniste, c’est déployer son caractère à travers son apparence, ses attributs (objets, décors), ses paroles, ses actions et les rétroactions des autres protagonistes. Caractériser un protagoniste permet sa lisibilité et la possibilité d’anticiper ou d’appréhender ses actions futures, bref de créer un contact avec lui.

La caractérisation est l’action de mettre en place le caractère, d’exploiter une situation propice à le faire percevoir par le récepteur du récit. Puisque le caractère est un moteur puissant pour créer la connexion entre spectateur et récit, la caractérisation est opérée en dramaturgie concentrée le plus tôt possible.

> Quelques tips sur la caractérisation dans le lexique sur ce site

Dans le monde réel, le caractère est souvent lissé par les conventions sociales. Les usages sociaux veulent que l’on donne l’heure à quelqu’un qui le demande, par exemple, qu’on soit coquet ou misogyne. C’est pourquoi la caractérisation se perçoit plus rapidement à travers des conflits que dans le confort de l’univers du protagoniste, même si la présentation d’une routine donne droit à des scènes intéressantes.

L’exposition

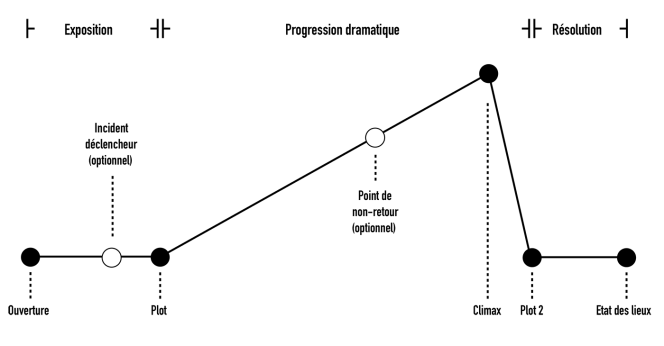

L’exposition est le premier temps canonique d’une narration, permettant au spectateur de s’installer dans les codes du récit, la logique du monde dans lequel il se déploie, et le caractère des personnages qui le peuple, et le style narratif qu’il prend pour y parvenir.

Cependant, présenter un monde, ses protagonistes et leurs relations peut se révéler laborieux et ennuyeux, car il s’agit de saisir sa normalité, sa causalité, ses valeurs partagées. Ce moment est souvent le plus faible du récit en tension dramatique. Chaque récit cherche donc à contourner cette étape en injectant du conflit dès ses premiers instants, et/ou en optant pour un exposition continue, c’est-à-dire en distillant tout le long du récit les informations nécessaires à sa bonne marche.

Notons que l’exposition continue pose des problèmes spécifiques, puisqu’elle peut donner l’impression désagréable d’une narration mal improvisée : une scène où l’on nous dit que le protagoniste a une peur panique des chiens, suivie d’une autre où il panique face à un chien, est du plus mauvais effet.

L’exposition se conclut par le plot, qui va faire basculer le récit dans son second temps, dédié au conflit principal. Que ce conflit soit préparé ou pas (évidence liée à la situation du protagoniste principal, ou un événement inattendu), l’exposition doit comporter les indices nécessaires pour le lecteur/spectateur puisse appréhender l’impact de celui-ci sur le protagoniste.

On considère donc en dramaturgie dite "concentrée" que l’exposition doit être la plus courte possible, pour faire place à l’action dès que c’est possible, et qu’elle doit être écrite en y injectant si possible du conflit, qui est un bon révélateur de caractère. On se conformera à cet impératif pour cet exercice.

Objectif

Comprendre les enjeux d’une exposition dramaturgique tant du point de vue de la caractérisation que de la mise en place des enjeux d’un récit.

Composer un caractère (psychologique), en lui donnant des caractéristiques comportementales pour donner une consistance et une autonomie aux personnages. Comportemental est ici compris dans son sens ordinaire : qui passe par de l’activité, par du comportement.

Préparer l’arrivée du conflit par les situations créées.

Déroulé de l’exercice

Cet exercice sera le complément et la continuité du précédent exercice sur le schéma actantiel. Une histoire y a été déployée, avec un ensemble de scènes. Il s’agit de revenir sur ce travail pour l’affiner en descendant un cran plus bas dans la granularité de l’écriture.

La caractérisation du protagoniste principal avait déjà été abordée. Il s’agit de la renforcer. Au passage, on se chargera de donner un caractère aux autres protagonistes.

1) Le premier travail sera de reprendre le caractère du protagoniste, et de donner un caractère aux autres protagonistes principaux du récit. Il est toujours intéressant de donner un caractère même à des intervenants fugaces d’un récit, pour éviter le "personnage-fonction" plat et transparent. On peut s’appuyer pour le choix des caractères sur la liste jointes à cet énoncé. N’hésitez pas à aller consulter un dictionnaire, certains termes paraissent désuets mais sont en fait précis.

Ensuite, dans le récit entamé, vous allez ajouter/modifier/remplacer trois scènes.

Ces scènes tiennent place dans l’exposition du récit, avant le plot donc. Elles doivent être conformes aux objectifs matériels et immatériels choisis.

2) Une situation développée sous forme textuelle, sur base d’une écriture dramaturgique : décrivez ce qui se voit ou s’entend, pas de pensée intérieure ou de description d’état émotionnel. Du dialogue peut être évoqué, et des descriptions de lieu peuvent apparaitre pour donner des indications, sans verser dans la description balzacienne, bien sûr. Ceci se rapproche de ce qu’on appelle le traitement en cinéma.

3) Développer à "taille réelle" d’une scène de l’exposition. Selon le medium choisi, donnez une idée de ton et de rythme qui permettra de se faire une idée de la saveur de votre récit.

Rappelez-vous que si la scène doit être complète, elle n’est pas censée être toute l’exposition.

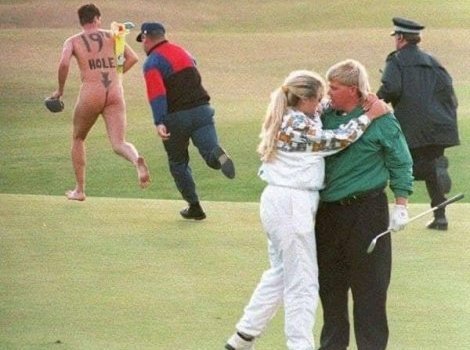

4) Une image fixe (dessin, photo à vous de trouver avec ce qui vous tente) de taille moyenne à grande (un A3 minimum, A0 maximum) captant en une image une situation. Elle doit être riche sans être surchargée, et mettre en scène un moment dramaturgique. Utilisez une technique simple, abordable, qui vous permettra de réaliser cette image dans un temps raisonnable.

Donnez un titre à cette image, qui est aussi le titre de votre récit.

Dans chacun de ces contenus, on veillera à la qualité informative. S’il peut être cool de faire une image impressionnante, ou une situation spectaculaire, elle n’est pas valide dans cet exercice si elle n’apporte aucune information nécessaire à la compréhension par un destinataire sur la caractérisation ou la situation.

Evaluation

Le récit sera évalué suivant des critères assez stricts :

– le caractère de chaque personnage intervenant dans les portions de récit doit être identifiable et cohérent, perceptible par des actions variées, et pas uniquement par la même action répétée.

– les situations doivent comporter des informations utiles au récit : cohérents avec l’objectif du protagoniste, propices à la caractérisation.

Cet exercice n’interdit pas, au contraire, la fantaisie. L’univers mis en place ne doit pas être réaliste mais cohérent, ce qui n’est pas exactement la même chose.

Extraits potentiels

Un extrait de La guerre des mondes de Steven Spielberg, 2005

La photographie La terreur de la guerre de Nick Ut, 1972

Quelques images de Ray’s a Laugh de Richard Billingham, 1997

La scène d’ouverture de There will be blood de Paul Thomas Anderson, 2007.

Un extrait de Me, you and everyone we know de Miranda July, 2005

Un extrait de la série Stranger things de Matt et Ross Duffer, 2016

L’exposition de Jagten (La Chasse) de Thomas Vinterberg, 2012

Un extrait de Another year de Mike Leigh, 2010

Une scène de The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, 2014

Un extrait de Blanche neige et les 7 nains de Disney, 1937

L’ouverture de The mask de Chuck Russell, 1994

La planche d’entrée de Lapinot et les carottes de Patagonie de Lewis Trondheim, 1992

Les 7 premières minutes du 1917 de Sam Mendes, 2019

Une scène du premier épisode de la série Counterpart de Justin Marks, 2017

Une scène de Die Hard 3 de John McTiernan, 1995

Un extrait de Handmaid Tales, de Bruce Miller adapté du roman de Margaret Atwood, 2017

La vidéo Le clou de Monsieur Delmotte, 1994

Les premières pages de Monsieur fruit de Nicolas De Crécy, 1995

Quelques scènes de Le silence des Agneaux de Jonathan Demme, 1991.

Une scène de Who framed Roger Rabbit de Robert Zemeckis, 1988.

Durée de l’exercice

Deux séances.